保育の現場で、こんなお悩みはありませんか?

日々の忙しさの中で

- 子どもたちが自由に表現できるようにしたいけれど、どう声をかければいいかわからない

- 制作や行事は形になるけれど、子どもの思考力や感情の表現力をもっと伸ばしたい

- 毎日の業務に追われて、自分自身の保育スキルを振り返る時間がない

保育士さんとして「子どもたちの可能性をもっと伸ばしてあげたい」と願いつつも、日々の忙しさやこれまでの習慣に縛られ、思うように工夫できずに戸惑うこともあるのではないでしょうか

今、注目される 子どもの「非認知能力」の伸ばし方

VTS【対話型鑑賞】は国内外で評価された手法

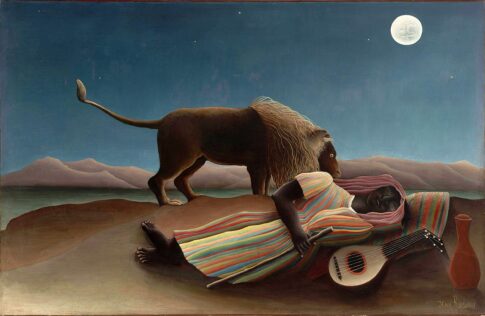

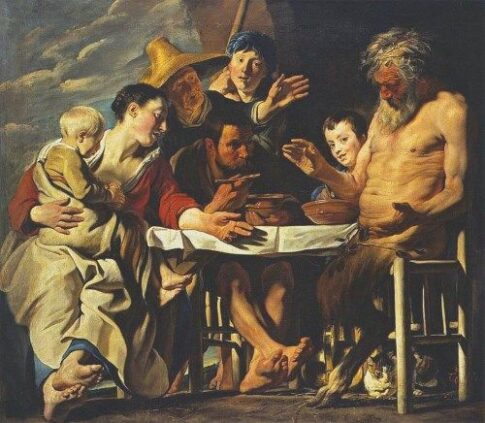

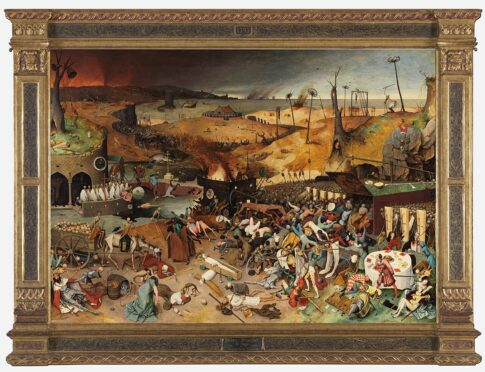

ここでご紹介する、アート対話型鑑賞と言われる方法は、VTS(ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ)と呼ばれる教育手法に基づいています。

ニューヨーク近代美術館(MoMA)で生まれたこの方法は、絵を見ながら

『この絵の中で何がおきてるのかな?』

『どこからそう思ったの?』

『もっと発見はあるかな?』

といった問いかけを通して、自由に考えや対話を広げていくものです。

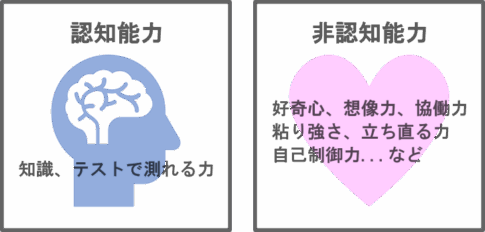

大人になってからも必要な能力

知識や学力だけではなく、これからの社会で必要な力として注目されている

自己肯定感、協調性、感情をコントロールする力、思考の柔軟性など、

テストで測れないけれど、人生を豊かに生きるために欠かせない力です。

そしてこの力を育むには、単なる知識や指導法を学ぶだけでなく、大人自身が体験的に学ぶことが重要です。

アートの対話型鑑賞が保育士に与える効果

子供と一緒に育つ方法

「対話型鑑賞」を通じて、保育士さんご自身が次のような学びを得られます。

- 観察力:細かな部分に気づく目が育つ

- 質問力:子どもが考えを広げられる問いかけができるようになる

- 受容力:子どもの発言を否定せず「そう思ったんだね」と受け止められる

- 創造力:正解を押しつけるのではなく、自由な発想を楽しめる

つまり、アート対話型鑑賞は「子どものための活動」であると同時に、「保育士さんご自身の成長の場」にもなるのです。

アート対話型鑑賞ワークショップで体験できること

どのような声掛けが必要なのか

- 子どもにどんな問いかけをすればよいかがわかる

- 子どもの多様な答えをどう受け止めればよいかが実感できる

- 他の保育士との意見交換で視野が広がる

- 子どもたちの「考える力」を伸ばす新しいアプローチを学べる

ただ話を聞くだけの研修とは違い、体験して初めて実感できる学びを得られるのが特徴です。

実際に体験して得た気づきは、保育現場の毎日の活動にも生かせます。ここからは、保育士さんがすぐに実践できるアート鑑賞の工夫をご紹介します。

保育士さんができるアート対話型鑑賞の工夫(実践編)

チャンスはどこにでもある

園児さんの作品や、お部屋のカレンダー、おたより帳の表紙などを利用します。

「絵」を選ぶポイントは、物語性を感じる考える余地のある絵が適しています。

見ているだけでお話を想像したくなる絵

『これからどうなるのかな?』と考えたくなる絵

いろんな見方ができる、答えがひとつではない絵

園児さんによって違う解釈が生まれそうな絵

そして、何よりも保育士さん自身も楽しむことが大切です!

子どもと一緒に驚いたり感心したりすることで、安心感や信頼感が深まりますし、保育士さんの「なるほど~!」というリアクションは、子どもには新しい挑戦や生きるための意欲につながります。

保育士さんご自身の学びが 子どもを育てます

明日から、すぐに活用できる

アート対話型鑑賞は、特別な教材は必要なく、美術館までいかなくても、すぐに日常の保育現場で活用していただける内容です。

そして何より、保育士さんご自身のスキルを磨き、園児さんの非認知能力を伸ばす大きな力になります。

この記事を書いた私からのご案内です

たまふみLabのアート対話型鑑賞ワークショップでは、実際にアートを題材にした「対話型鑑賞」を体験しながら、保育現場ですぐに活かせるスキルを学んでいただけます。