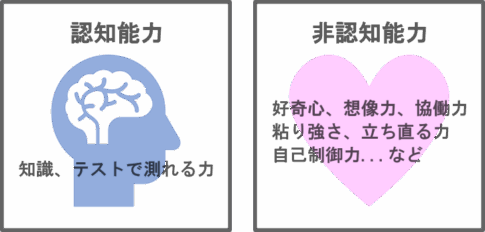

非認知能力は社会を生き抜く力になる

人生には挫折がつきものだから…

AIが台頭する現代社会で、私達は 考えなくても簡単に 膨大な知識を得られるようになりました。

けれども、人生は知識だけでは歩んでいけません。

なぜなら、人生には正解のない問いが数多く存在するからです。

たとえば、❝あるひとつのこと❞を成すにも、選択肢はいくつもあります。

最も自分が望む道を選んだとしても、その先にはまた新たな選択が待っています。

人生は、その繰り返しです。

その途中で、失敗や挫折を経験したり、思いもよらない出来事に直面することもあるでしょう。

では、失敗や挫折から立ち直る力は、どのようにして育まれるのでしょうか。

生きようとする力を育む

その答えのひとつが「非認知能力」です。

物事に興味や関心を抱くことから始まり、それはやがて探求心へと広がり、さらに冒険心へと育っていきます。

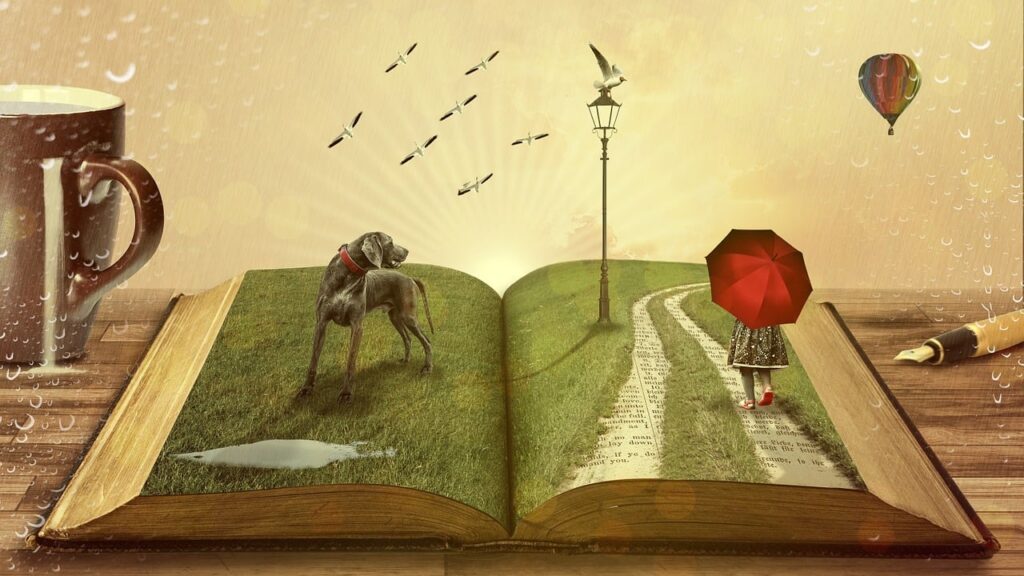

人生はある意味、何が起こるかわからない冒険の旅です。

非認知能力は、人間の心の奥深くに「生きようとする力」を培います。

たとえ挫折しても、そこから立ち直り、力強く歩み続けるために欠かせないのが、この非認知能力なのです。

どうやって非認知能力を伸ばすのか?

大人になってからでも伸ばせる力

「非認知能力を伸ばす」という言葉は、幼児教育の場でよく耳にします。

では、大人になってから非認知能力を育てることは難しいのでしょうか。

いいえ、決してそんなことはありません。

非認知能力は年齢にかかわらず高めていくことができます。

むしろ大人は、自分の課題を理解し、意識して取り組むことができるため、より効率的に伸ばすことができるのです。

では、日常生活の中で非認知能力を育むには、どのような工夫ができるのでしょうか。

日常生活を活用する

たとえば、散歩や家事の最中に「今、この瞬間」に意識を向け、音や香り、手触りをじっくり味わってみるのもよいでしょう。

これは「マインドフルネス」と呼ばれる方法で、感情を穏やかに保つだけでなく、注意力の向上にもつながります。

また、日記をつけることもおすすめです。

その日の出来事や気持ちを短く書きとめるだけで、自己理解が深まり、自己調整力を養うことができます。

さらに、「今日の感謝」をひとつでも書き添えると、前向きな感情や自己肯定感が自然と育まれます。

加えて、新しいレシピに挑戦したり、普段は手に取らない本を読んだり、行ったことのない場所に出かけてみたりするのもよい刺激になります。

小さなチャレンジの積み重ねは、冒険心や柔軟性を育て、日々の暮らしを豊かにしてくれるのです。

余暇を活用する

ゆったりと過ごすのが好きな方には、絵を描くこともおすすめです。

心に浮かんだ思いや感情を紙の上に表すことで、気持ちが解きほぐされ、心地よい時間を過ごすことができます。

また、公園を散歩しながら写真を撮ってみるのも素敵です。

日常の中にある小さな美しさに気づくきっかけとなり、感性が磨かれます。

さらに、楽器を演奏して音に身をゆだねるのも良いでしょう。

こうした創作活動は、表現力を育み、感性を豊かにしてくれます。

一方、体を動かすことが好きな方には、スポーツがおすすめです。

といっても、決してハードなものでなくてもかまいません。

ヨガやダンス、ジョギングといった気軽に楽しめる運動は、ストレス耐性を高め、自己管理力を育てる助けとなります。

まとめ

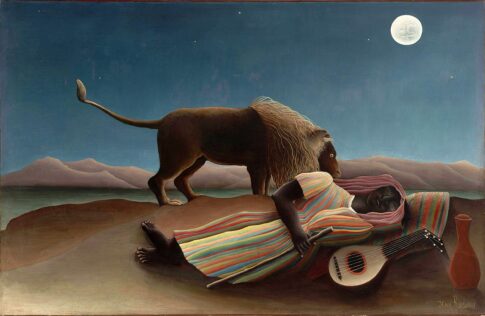

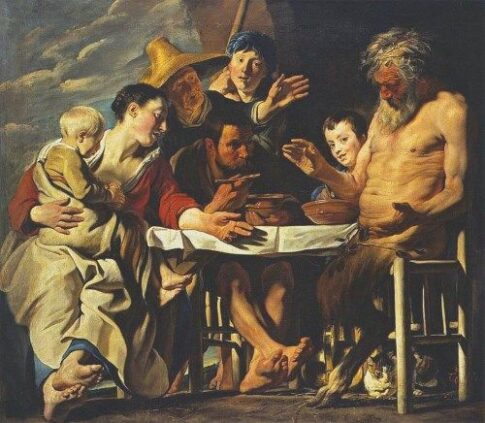

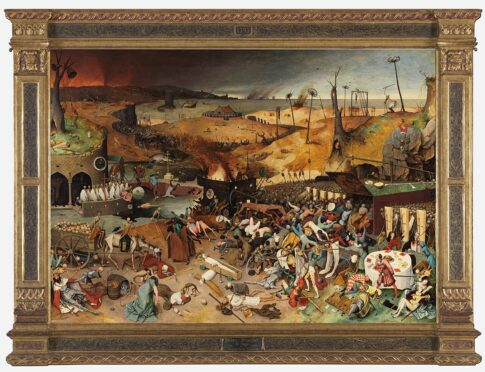

対話型鑑賞で育む非認知能力

1枚の絵を前にしながら、感じたことや気づきを言葉にし、互いに耳を傾け合うことで観察力や想像力だけでなく、他者を理解しようとする姿勢やコミュニケーション力も自然に養われます。

アート作品をきっかけに生まれる対話は、正解や不正解のない問いに向き合う練習にもなり、人生をしなやかに生き抜く力を支えてくれます。

日常を少し離れて、心をひらき仲間と語り合う時間を持つことは、非認知能力を磨くうえで大きな助けとなりますよ!

関連記事

この記事を書いた私からのご案内です

非認知能力を伸ばす方法のひとつに、「対話型鑑賞ワークショップ」があります。