「受胎告知」は何のために描かれた作品か

『受胎告知』が描かれた背景

「受胎告知」は、イタリア・フィレンツェのウフィッツィ美術館が所蔵しています。

受胎告知は、1470年頃、レオナルドがヴェロッキオ工房の一員として「トビアスと天使」「キリストの洗礼」などに続いて、20歳前後のころに手掛けた作品です。

つまり「受胎告知」は、レオナルド・ダ・ヴィンチが工房の仲間たちと共同で制作したものなのです。

『受胎告知』で描かれている場面とは

「受胎告知」とは、新約聖書の物語を題材に、大天使ガブリエルが聖母マリアのもとを訪れ、神の子イエスを宿すことを告げる場面を描いた作品です。

マリアが聖書を読んでいるとき、大天使ガブリエルが天から舞い降り、静かな日常の一場面の中に神秘的な瞬間が表現されます。

大天使ガブリエルは手に百合の花を持ち、これはマリアの純潔を象徴するとされています。

伝統的な「受胎告知」では、マリアの心情の移ろいを段階的に表すことが重視され、3つの感情が典型的に描写されます。

- 驚き – 思いがけず天使があらわれたことに動揺する

- 戸惑い – 自分が神に選ばれたことへの戸惑いや不安。

- 受け入れ – 神の御心を受け止め、従おうという静かな決意。

どこからの依頼なのか、何のためなのか

この作品は、誰からの依頼なのか、どこに飾られる予定だったのかはっきりしたことはわかっていません。

ただ、横幅約2メートル高さ約1メートルというサイズ感からすると、極端に横長であることから、間違いなく、教会からの公的な依頼ではないようです。

なぜなら教会の祭壇画に使うのであれば、それらしいサイズや寸法比であるからです。

公的な依頼でないことから、親方ヴェロッキオは、その内容についてのほとんどを弟子たちに任せた作品であると思われます。

では、「受胎告知」は、いったい何のために描かれたのでしょうか?

研究者の間では、「花嫁の衣装道具一式を入れるための収納箱の蓋ではないか」とか「貴族か豪族の新婚カップルがダブルベッドのヘッドボードとして、子宝に恵まれるようにとの祈りを込めて依頼した」などの憶測があります。

構図から見えてくる、この絵の謎

では、なぜ「収納箱の蓋」と言われるのか「受胎告知」の構図を見てみましょう。

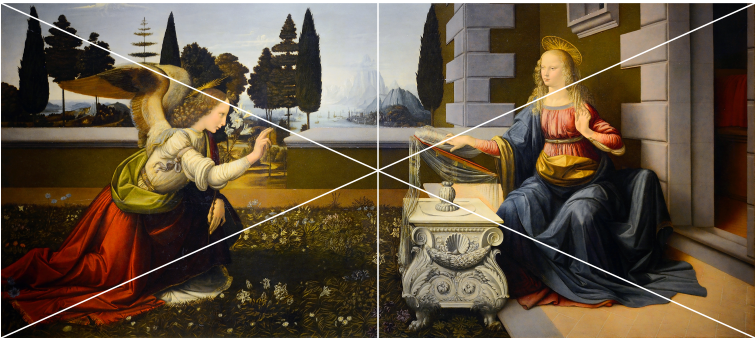

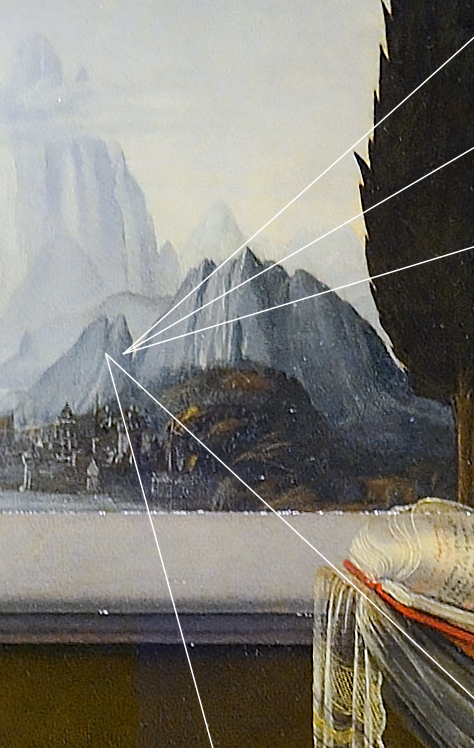

上は、画面に対角線を引いて、この絵の中心線を出したものです。

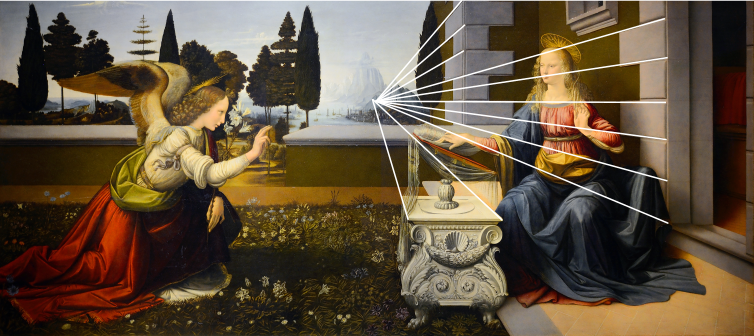

そしてこの絵に見られる、一点透視法の消失点を引いたものが下の画像です。

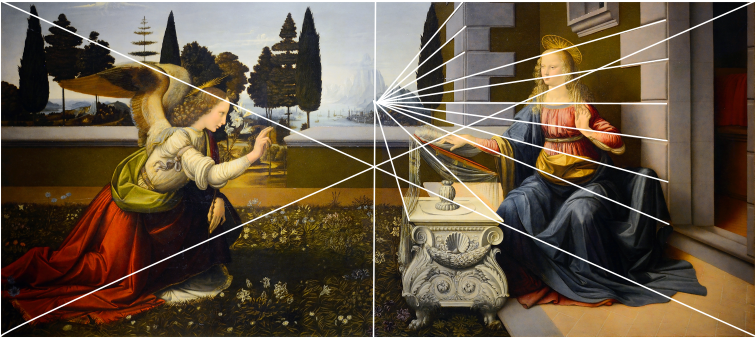

両方を組み合わせてみましょう。

ご覧の通りに、一点透視法の消失点は、画面の右半分にきれいに収まります。

これは、数人のグループが効率よく作業をするために、もしかしたら……

先に、半分に切ってから2グループに分かれて別々に作業しよう!

と、言ったのかもしれませんね。

「この絵の謎」のまとめ

つまり、この『受胎告知』の構図は、ただの偶然ではなく「共同制作を前提とした設計」であった可能性が考えられるのです。

実際に、画面を左右に分けると、それぞれが独立した作業領域として成立しており、複数の弟子が同時に制作を進めやすい配置になっているからです。

このように「半分に区切れる構図」であることから、研究者の間では「収納箱の蓋として使うために描かれたのではないか」との説が生まれた、というわけです。

横長のサイズもその説を裏づける要素のひとつです。

つまり『受胎告知』は、レオナルドひとりの作品というよりも、ヴェロッキオ工房の仲間たちが共同で試みた実験的な制作物であり、その構図には“分担作業”の痕跡が残されている、と考えられるのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた部分はどこ?

伝統的な「受胎告知」との比較

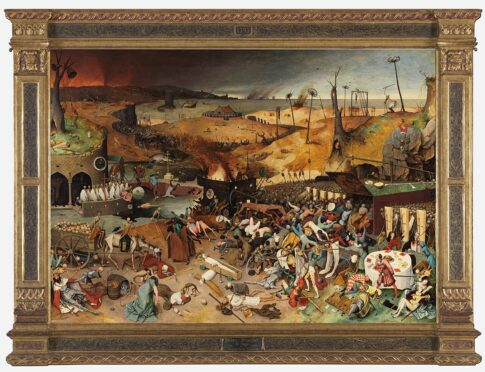

伝統的なスタイルの「受胎告知」は、この神秘的な物語が、建物の中に天使が到来することでおきるように描かれています。

建物の描き方は、立派な神殿や、古代建築風の列柱が立っているのが一般的でした。

しかし、この作品では建物の描写を構図の右側に最小限にとどめ、代わりに美しい自然の風景を広く描き出し、そこに独自の意味を込めています。

作品に描かれた花々の種類

この「受胎告知」は、レオナルド自身の構想によって構図が決められ、制作が進められたといわれています。彼が担当したのは、背景に連なる山々、純白のユリの花、天使の翼、そして足元に散りばめられた数多くの花々です。

足元に広がる草花には、同じ季節に咲く花だけが選び抜かれて描かれています。

マーガレットはマリアの清らかさと善良さを象徴し、野生種のチューリップは神の愛に祝福された魂を表しています。

オダマキは花冠の形が鳩の飛翔を思わせることから、ここに添えられたと考えられます。

生と死が同時に描かれている

そして背景には、ほかの「受胎告知」にもしばしば描かれる糸杉の姿が4本立っています。

糸杉は死者の魂を天へと導く木「死者の木」とも呼ばれ、イエスが背負うことになる過酷な運命をひそやかに暗示しています。

マリアが新しい命を宿すと告げられた瞬間、死と復活の物語が静かに芽生え、画面全体に息づいているのです。

ヴェロッキオ工房とレオナルド|共同制作の舞台裏

共同作業の代償

この作品は工房での共同作業として進められたので、必ずしもレオナルドの構想が尊重されたわけではありません。

実際には、納期に追われる中で、技量が未熟な者も含め、次々と誰かの手が加わり、効率を優先して完成に至ったと考えられます。

そのため、いくつか不自然な点が見受けられるのです。

例えば、建物とマリアの机の消失点がわずかにずれていることや、マリアの右腕が不自然に長く見えることが挙げられます。

また、天使の翼についても、レオナルド自身は実際に鳥を観察し「天使が舞い降りる際には翼をたたむ」というドラマチックな描写を試みましたが、後に誰かが「翼は大きいほうが良いだろう」と考え、翼をさらに長く描き足した形跡があります。

レオナルドは、どのような気持ちで、このグループ作業に携わっていたのでしょうか。

なかなか独立しないレオナルド

レオナルドは、20歳でマイスターの資格を得ました。

しかし、十分な技巧を持っていたのにもかかわらず、なかなか独立しようとしません。

目が回るように忙しいヴェロッキオ工房の中で、レオナルドは、今度は、共同制作ではなく、親方の許可のもと、ひとりで仕事を請け負い、小さな板絵(タブロー)を仕上げていきます。

他の誰とも違う価値観

その当時、フィレンツェで流行していた題材は「幼子イエスを抱く聖母マリア」でした。

寝室に飾ったり、夜の祈りに用いたり、結婚や出産の祝いとして贈られたりと、誰もが喜ぶ贈り物としても好まれていたのです。

レオナルドは、この題材の描き方に、独自の視点や価値観を持つようになります。

レオナルドの聖母子の描き方は、それまで誰も目にしたことのないものでした。

彼の描くマリアには、伝統的に求められる神聖さや幼子イエスの神々しさがほとんど見られないのです。

代わりに、マリアには母親としてのわが子イエスを慈しむ愛情が描かれていました。

そのあまりにも日常的な姿は、これまで厳かな雰囲気や、超越的な神聖さを表すゴシック美術を見慣れていた人々には、まるで神を冒涜しているかのように映り、依頼者を戸惑わせることになりました。

↓下のゴシック美術の代表作品と、レオナルドの作品の印象を比べてみましょう。

この当時、レオナルドの絵を購入したいと思う人はほとんどいなかったようです。

その結果、「カーネーションの聖母」「ブノアの聖母」など、いくつかの作品は、長い間所在が分からず、400年という長い年月が経過してから ❝発見❞ される運命をたどることになってしまうのです。

⇧「ブノアの聖母」はエルミタージュ美術館のサイトで観ることが出来ます!

まとめ・関連記事

作品に、他の誰もが持ち合わせていない独自の価値観を見出したレオナルドに、時代はまだ追いつくことが出来ません。

結果、苦労は続くのですが、次回は独立するレオナルドの話に続きます。

この記事を書いた私からのご案内です