ピーテル・ブリューゲルという名前で活躍した画家は、2人います。

父の死後、息子が父の名前で活躍したからです。

ここでは、ピーテル・ブリューゲル(父)の作品を取り上げて解説します。

まず、『怠け者の天国』や『大きな魚が小さな魚を食う』といった代表作の背景を紹介します。

次に、それぞれの作品が持つ象徴や社会風刺の意味について考察します。

そして最後に、現代における評価や影響についても触れていきます。

ブリューゲルの「怠け者の天国」 の概要と意味

作品の概要と舞台設定

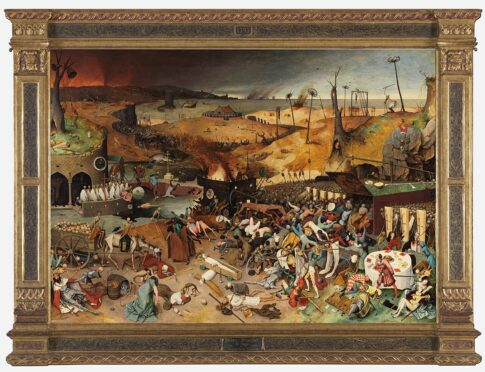

「怠け者の天国」は、1567年に描かれた作品です。

ピーテル・ブリューゲルの生まれた年は、はっきりとした記録が残っていませんが、「怠け者の天国」は37~42歳くらいの頃に描かれた作品です。

ドイツ・ミュンヘンにあるアルテ・ピナコテークが所蔵しています。

「怠け者の天国」に描かれている人々と暮らし

「怠け者の天国」では、寝て待っているだけで食べ物がやってきます。

画面の右側には、ピンク色のコートをまとった人物が描かれていますね。

かたわらに聖書を放り出して寝ていることから、この人は聖職者だとわかります。

裏地に毛皮がついた、上等な仕立てのコートを着ていますね。

その隣で眠っているのは農夫です。

脱穀に使う農具の上に、ゴロンと横たわっています。

さらに奥には兵士の姿も。

手袋や槍を投げ出し、木の根元に気持ちよさそうに横になっています。

三人とも「もう、お腹がいっぱいだよ」と言わんばかりの様子です。

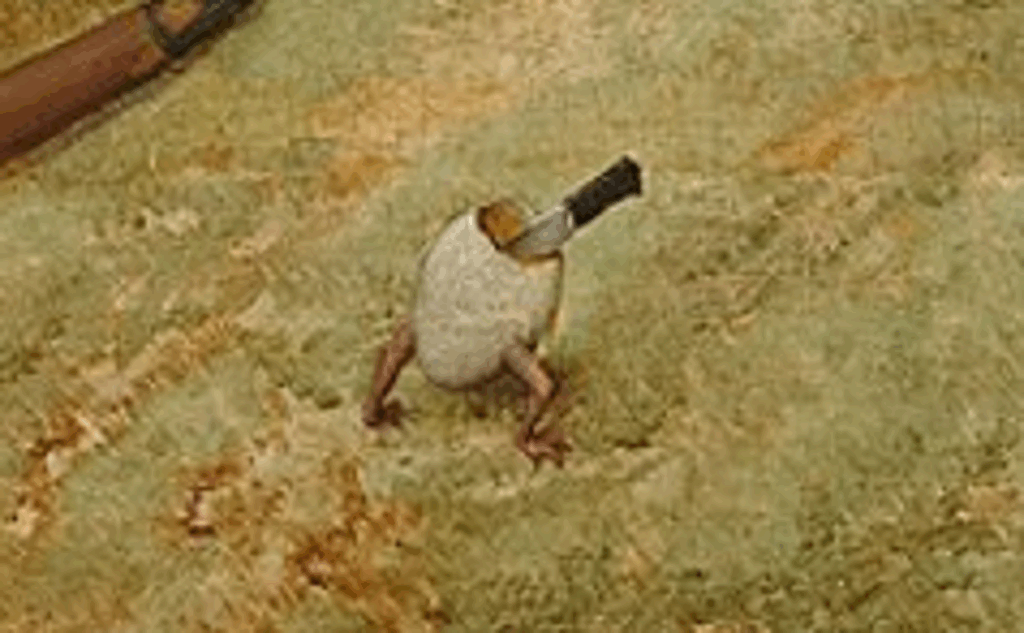

あれ?ご覧ください。

画面中央では、なんと、足の生えた卵が歩いています。

さしずめ半熟ゆで卵、「ナイフですくって食べてくれ~!」とでも言いそうですね。

そして右上には、こんがり焼けた鳥の丸焼きが、自ら銀のお皿に乗ろうとしています。

同じく、香ばしい豚の丸焼きが、ナイフを背中に刺して「さあ、食べてくれ」と言わんばかりに歩いていますね。

次に、画面の左側を見てみましょう。

甲冑を着た兵士が、大きな口を開けて待っています。

彼の頭上、屋根にはずらりとパイが敷き詰められています。

兵士は、そのパイが屋根から落ちてくるのを待っているのです。

「怠け者の天国」作品が伝えるメッセージ

「屋根をお菓子で覆う」この奇想天外なモチーフは、ブリューゲルの他の作品「ネーデルラントのことわざ」にも登場します。

当時のネーデルラント(オランダ)の人々にとって、それは現実離れした甘美な幻想、あり得ない贅沢を象徴していたのです。

この不思議な世界観が、ピーテル・ブリューゲルの魅力のひとつです。

ピーテル・ブリューゲル作品に見られる特徴と主題

寓意や風刺の表現

ピーテル・ブリューゲルは、銅版画で描いた風刺画や油絵を通して、独自の世界を描き残しました。

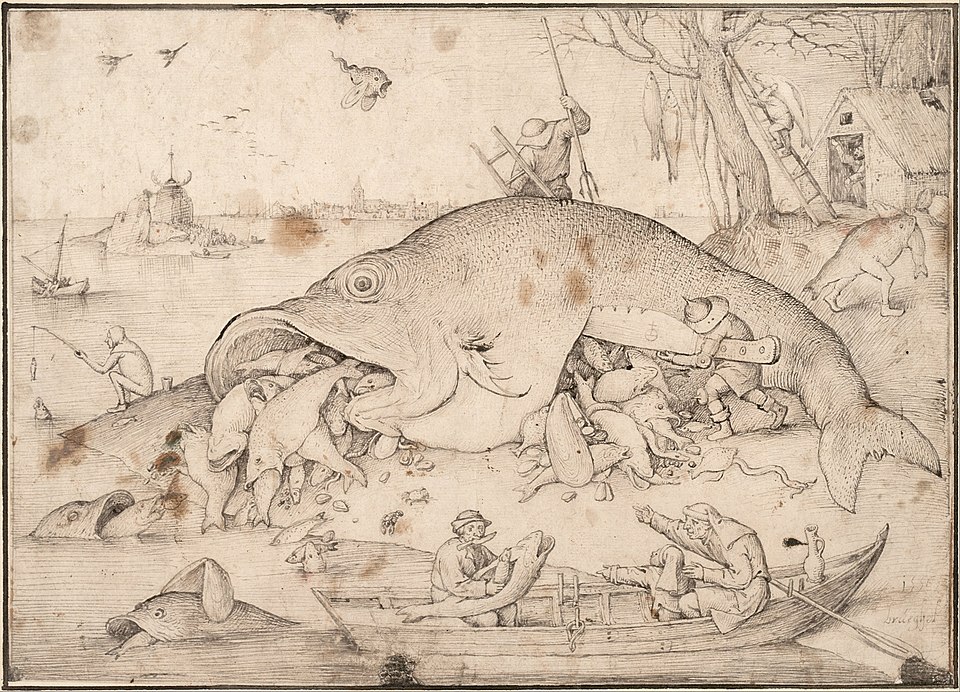

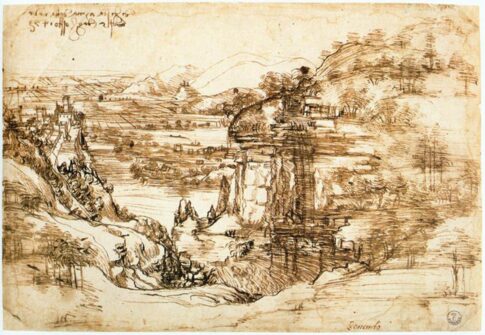

銅版画の作品では、「大きな魚が小さな魚を食う」に見られるように、社会風刺や、道徳的メッセージを伝えるメディアとして用いられています。

宗教的テーマと想像上の生き物

油絵では、キリスト教をテーマにした想像上の奇妙な生き物を描いたものが特徴的です。(挿絵は「反逆天使の墜落」)

どの作品にも、数えきれないほど多くの人物や生き物が生き生きと登場し、画面に豊かな物語をもたらしています。

ユーモアに隠された社会批判

ピーテル・ブリューゲルの作品の人物の描き方は、写実的でありながらも独特の風合いとぬくもりが感じられます。

服装や民具に至るまで、当時のネーデルラントの人々の生活様式や価値観が細やかに表現されており、彼の作品は民俗学の資料としても活用されています。

「大きな魚が小さな魚を食う」:風刺と社会批判の絵画

権力者と庶民を描いた社会風刺

「大きな魚が小さな魚を食う」ということわざは、権力のある者や影響力のある者が、弱い者、ここでは庶民を圧迫することを社会的風刺画として表現しているのです。

真ん中に描かれた大きな魚の口からたくさんの魚が出てきていますね。

そしてナイフで裂かれた腹からも、たくさんの魚があふれ出るように描かれています。

そして、手前のボートに乗る親子のうち、お父さんらしき人物は(ほら、見てごらん)と言っているかのようです。

「こんなに搾取されていたんだよ」と子どもに、そして鑑賞者である私達に語りかけているようにも見えますね。

画面に隠された遊び心

この作品の中には、ピーテル・ブリューゲルらしい遊び心が見られます。

画面右端に、足の生えた小さな魚が、もっと小さな魚をくわえて、画面の外に向かって歩いていこうとしています。

これは、何かを意味しているのでしょうか?

(皆さんは、どう思われますか?)

私個人的には、虐げられている庶民の中にも、うまく立ち回ってちゃっかり自分の分を手に入れて去っていく人もいる…ということの例えかな、と思っています。

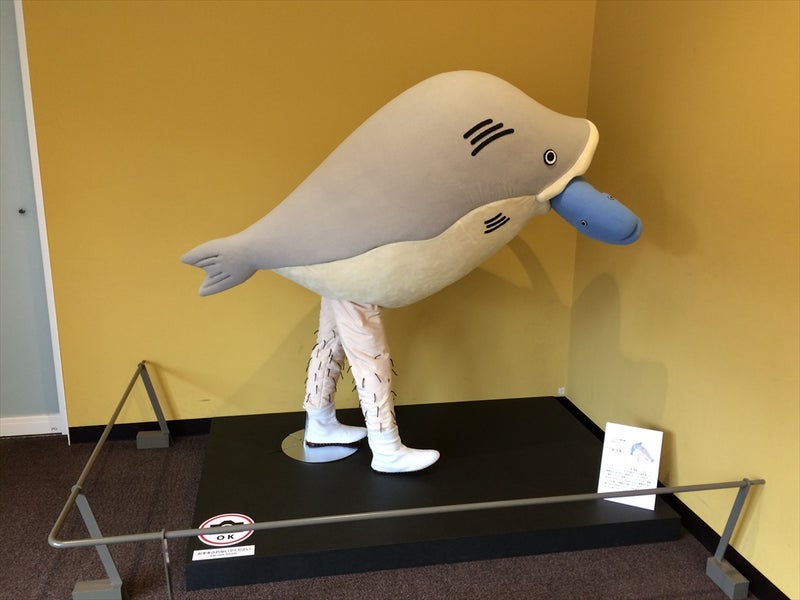

展覧会での楽しみと公式キャラクター

この魚くん、実は人気者なのです!

2017年に、ボイマンス美術館展が東京都美術館で開催されましたが、公式キャラクターになっています。

美術展の楽しみのひとつに、展覧後、出口にあるミュージアムショップでのお土産のお買い物がありますね。

そこに、この魚くんのフィギュアが売っていたとか。

ちなみに、制作は海洋堂さんですから、あの奇妙さが間違いなくリアルに再現されています。

ミュージアムショップのお土産は、他では手に入りませんから、見たい美術展には、積極的に足を運んだほうがいいですね。

関連記事

ピーテル・ブリューゲルの他の作品について、ご紹介しています。

この記事を書いた私からのご案内です

https://www.pinakothek.de/de/alte-pinakothek