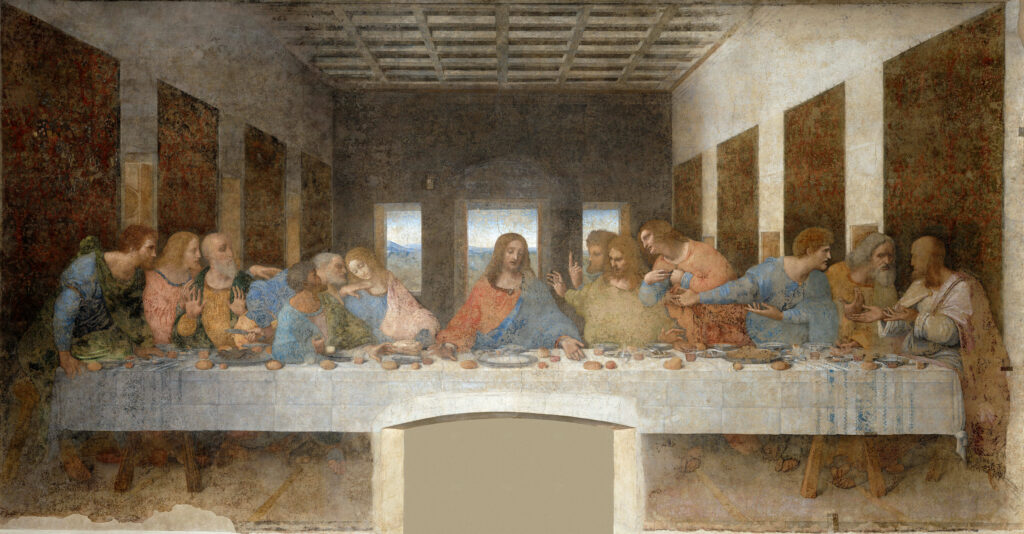

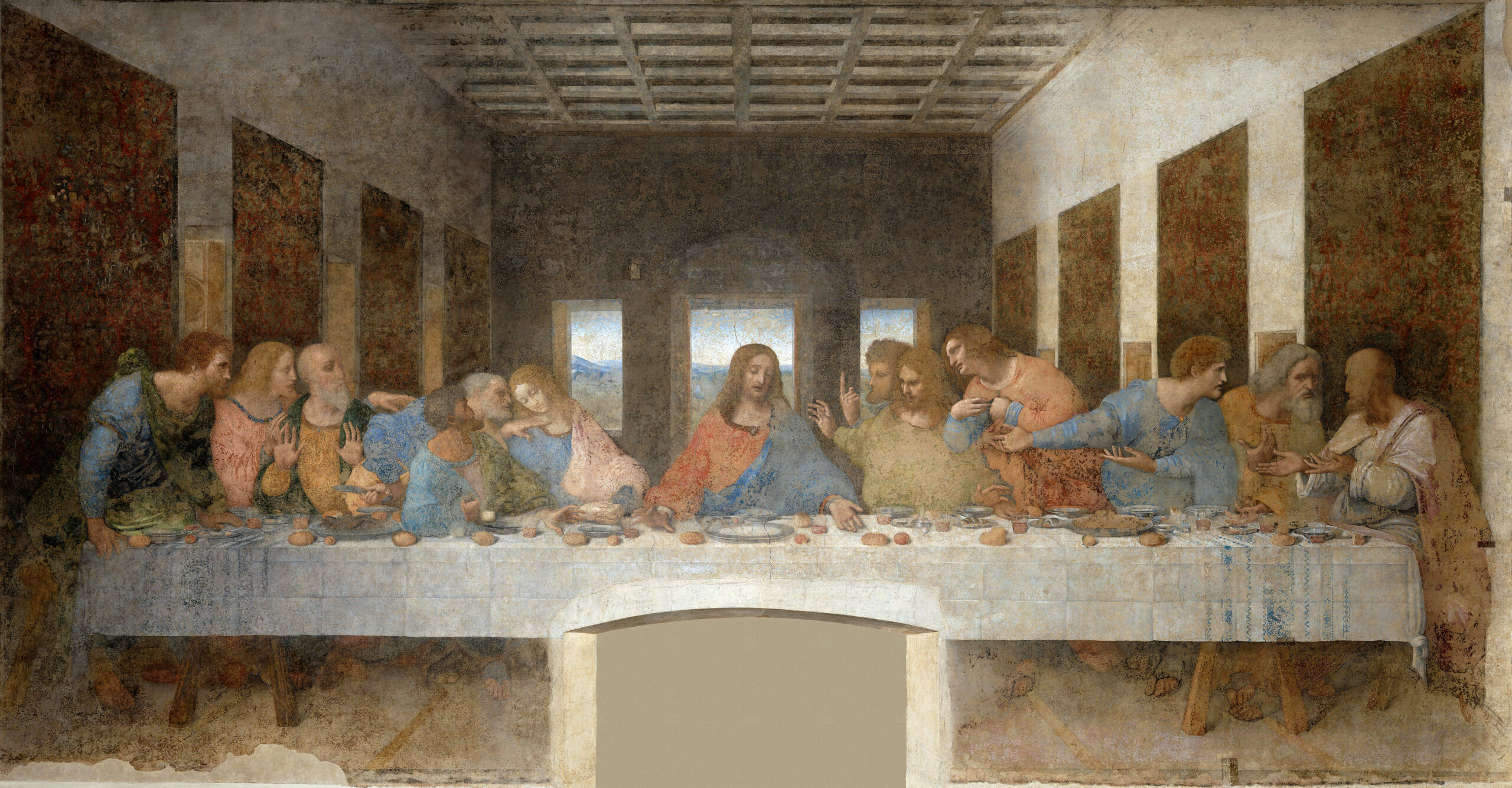

「最後の晩餐」には、レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画に共通する、神秘的な魅力があります。

それは、見る人を引き付け ❝作品の中に引き込んでしまう力❞ です。

この記事では、レオナルド・ダ・ヴィンチの代表作『最後の晩餐』を、革新的な構図や表現技法を交えて詳しく解説します。

ミラノの宮廷人たちを楽しませた舞台演出家としての資質も、この「最後の晩餐」に影響を与えています。

1495年、ミラノで始まった傑作の誕生

「最後の晩餐」の制作は、

1495年、ミラノ公ルドヴィーゴ・スフォルツァは莫大な資金を投じました。

その目的は、サンタマリア・デッレ・グラツィエ聖堂を増築し、スフォルツァ家の霊廟を作ることです。

そして、この作品で、レオナルドは新しい技法に挑戦しました。

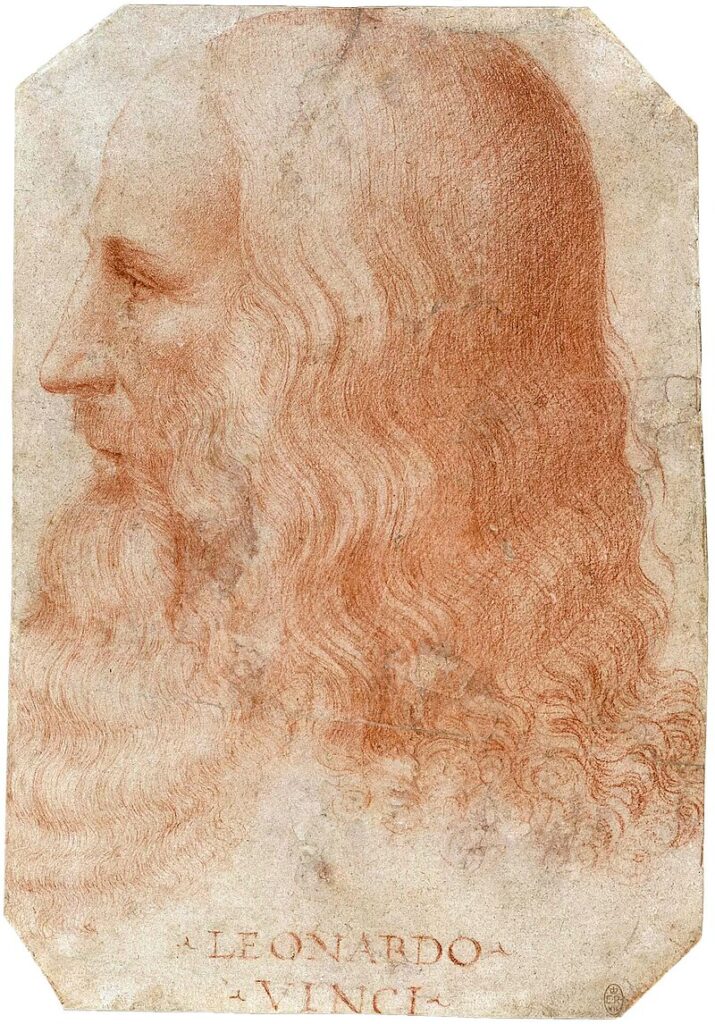

(上)最愛の弟子フランチェスコ・メルツィが描いたレオナルド・ダ・ヴィンチ

革新的なレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」

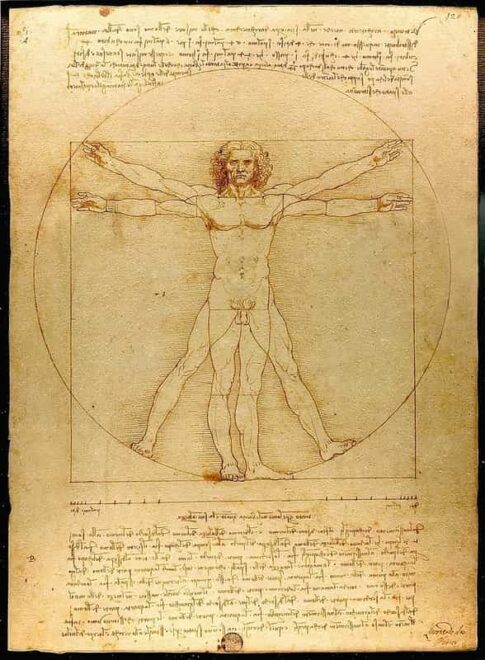

新しい技法とは、今までの形式的な作品に対し完璧な一点透視図法を用いたのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、奥行きのある広間を緻密に描き出しています。

さらに、消失点にイエスを描くことで、鑑賞者の視線が自然にイエスに導かれる工夫もされています。

近年の研究では、イエスの右の額に一点透視法の消失点を取るための釘の穴が見つかっています。

レオナルド・ダ・ヴィンチが打った釘の痕←クリックしてさがしてみてね!

伝統を打ち破る構図と表現 「最後の晩餐」

「最後の晩餐」は定番のテーマ

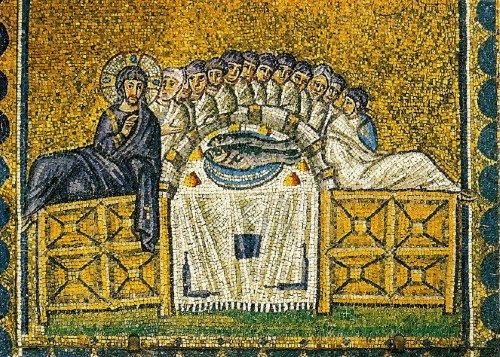

この、「最後の晩餐」という題材の絵は、レオナルド・ダ・ヴィンチ以外にも多く描かれています。

イエス・キリストの生涯で大きな節目となるのが「最後の晩餐」だからです。

そのうえキリスト教の教えを理解するうえで欠かせない場面でもあります。

この時代、画家たちは職人階級に属していました。

そして、教会や修道院からの依頼で作品を制作していたのです。

そのため、信徒に聖書の出来事をわかりやすく伝えるという意図があって、多くの画家が「最後の晩餐」を繰り返し描いてきました。

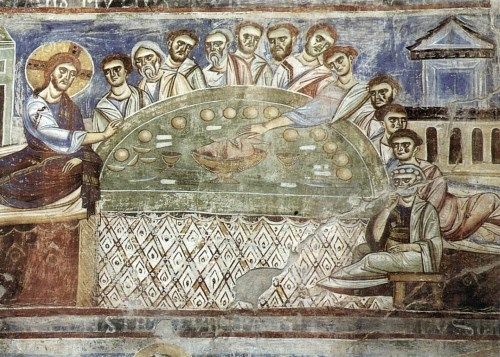

(上)13世紀に描かれたサン・マルコ寺院の壁画(ベネチア)

「何が、最後の..」晩餐なのか

「最後の晩餐」とは、イエス・キリストが十字架にかけられる前夜、弟子たちと囲んだ食事のことです。

ここで「最後」とされるのには、いくつかの意味があります。

- ユダヤ教の「過ぎ越しの祭」で1年を締めくくる最後の日の晩餐であったこと。

- 弟子たち(使徒)と共に食卓を囲む最後の晩餐であったこと。

- そして、イエス自身の人生における最後の晩餐であったこと。

この出来事には、歴史的・宗教的にいくつもの意味が込められています。

伝統的なキリスト教カトリック派の儀式

イエスは弟子たちと食卓を囲んだとき、パンを取り「これはわたしの体である」と言い、ぶどう酒を「これはわたしの血である」と言って弟子たちに分け与えました。

これが、のちにキリスト教の典礼として受け継がれ、今も世界中の教会で行われている「聖餐式(ミサの中心となる儀式)」の原点になっています。

つまり「最後の晩餐」は、イエスの地上での最後の食事です。

同時に、キリスト教信仰を形作る大切な儀式の始まりでもあります。

とても深い意味をもつ場面なのです。

チャンスとリスクのはざまで…

何世紀にもわたり、修道院の食堂には「最後の晩餐」が描かれる伝統がありました。

レオナルド・ダ・ヴィンチも、このドメニコ派修道院の食堂の壁に絵を描くことになりました。

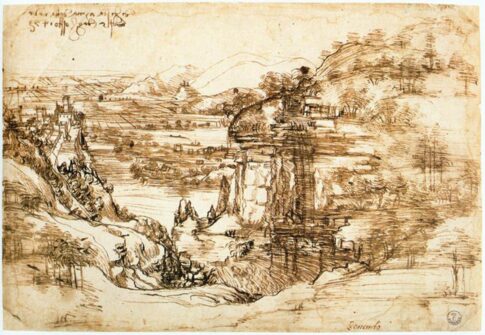

この仕事は、彼が培ってきた解剖学や遠近法、人物観察による表情のスケッチなど

独自の研究と実験の成果を発揮できる絶好のチャンスでした。

ただ、レオナルド・ダ・ヴィンチにとって壁画制作は今まで経験のない新たな挑戦でもあったのです。

それは、壁画に「フレスコ」という技法が使われていたことにあります。

フレスコ画は、壁の漆喰が生乾きのうちに色を塗らなければなりません。

すなわち、一日の作業に正確な計画性を持たせる必要があります。

しかも、描いた後に修正することはできず、上から重ねて描き直すこともできませんでした。

これは、レオナルド・ダ・ヴィンチには不向きな、計画性と手順が求められる制作方法だったのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチの革新的な感情と空間の表現

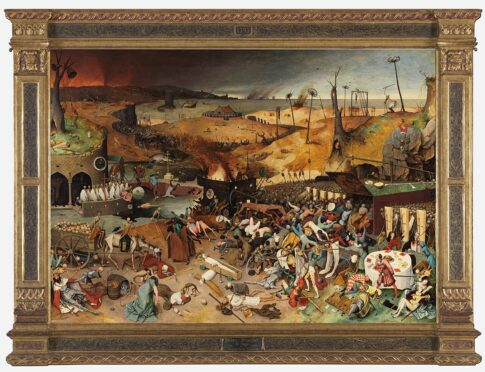

静かで儀式的な従来の「最後の晩餐」

レオナルド・ダ・ヴィンチ以前の「最後の晩餐」は、弟子たちを整然と並べ、儀式的な雰囲気で描かれるのが伝統でした。

この時代、遠近法はすでに確立されていました。

しかし、当時の「最後の晩餐」は静かで格式ある場面として描かれることが多く、弟子たちの表情や感情は控えめでした。

しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品では、この表現がまるで違います。

いったいイエスの口から何が語られたのか

この場面で、イエスは静かに言葉を発します。

「あなたがたのうちのひとりが、私を裏切ろうとしている。」

その瞬間、使徒たちは一斉に動揺しました。

「主は、誰かが裏切ると仰っている(困惑)」

「まさか、そんなことがあるはずはない(否定)」

「主よ、それはいったい誰のことですか(追及)」

「見よ、私を裏切る者の手が、私と一緒に食卓にある」と新約聖書にあります。

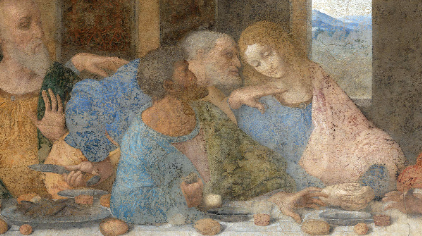

(上)ユダは、イエスを売り渡すための銀貨30枚の入った袋を右手に握っています。

使徒たちの動きは一人ひとり異なっており、それぞれの精神状態や感情を物語るように描かれています。

まるで映画の脚本のような演出

レオナルド・ダ・ヴィンチの当時の手稿には、まるで映画の脚本を作るかのように、人の動きに焦点をあてて考えた内容が残されています。

さらに構図についても、「私は、遠くにあるものを少しずつ見えなくなるように表現する。ちょうど音楽家の奏でる音が、遠くで聴く者には少しずつ聞こえなくなっていくように」と書き残しています。

謎を残したままの使徒ヨハネ

イエスに最も愛された使徒ヨハネ

レオナルド・ダ・ヴィンチ以前の絵では、ヨハネはイエスのすぐ隣に描かれるのが基本でした。

ヨハネは「最も愛された弟子」とされています。

そのため、イエスの胸元に身を寄せ、イエスの肩に頭をもたせかけるような姿で表現されることが多かったのです。

使徒ヨハネは、イエスの弟子の中では最年少でした。

弟子入りした時には、まだ十代の少年だったという説もあります。

イエスに最も長く仕えた使徒ヨハネ

ヨハネは他の弟子たちよりも若かったこともありました。

また、ヨハネだけは殉教せず、ギリシャのパトモス島に流刑されました。

長生きしたことで、イエスの教えをより長く伝えることができたのです。

そのため、ヨハネは「イエスに最も長く仕えた弟子」ともいわれています。

「最も長く仕えた」といわれるのは、このエピソードに由来します。

最後の晩餐の後、ゲッセマネの園でイエスがローマ兵に捕らえられたとき、

他の弟子たちが逃げ去る中、ヨハネだけがイエスのそばに寄り添っていました。

↓捕縛のイメージ

(上)キリストの捕縛 ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジォ作

また、十字架にかけられたイエスを、母マリアとともに最後まで見守り、イエスは最後に、ヨハネに母マリアを託したことから、「イエスに最も愛された弟子」とも伝えられています。

ここに描かれたのはいったい誰なのか?

登場人物について書かれた手稿の中に、「サンタ・カテリーナの病院にいるジョヴァニーナの顔は素晴らしい。」という、レオナルドが残したひとつの文章があります。

この作品に描かれているヨハネに、レオナルド・ダ・ヴィンチは女性のモデルを使用し、それがジョヴァニーナではないかという、あくまでも研究者の間での憶測です。

ヨハネについては、様々な憶測があり映画「ダヴィンチコード」でも言及していますね。

下のピンクのローブをまとった人物が、繊細で女性的な美しさをたたえたヨハネの姿です。

この説は、レオナルド・ダ・ヴィンチ、が聖書外典と言われる物語の中から引用し、ここに描かれているヨハネは、マグダラのマリアではないか….というものです。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、聖書外典の物語をほかの作品にも取り入れているため、このような憶測が生まれるのも不思議ではありません。

それ自体が作品の魅力となり、研究者や私たちを楽しませてくれるのです。

ほかに聖書外典を扱った作品には「岩窟の聖母」もあります。

憶測を呼ぶこの表現が、謎のヴェールに包まれたレオナルド・ダ・ヴィンチの魅力です。

この魅力は現在に至るまで多くの研究者や私たちを魅了しています。

また、数々の物語やドラマを生み出す源にもなっています。

レオナルド・ダ・ヴィンチの革新的な臨場感の表現

映画のひとコマのような構図

絵の中の使徒たちは、3人ずつのグループに分けられています。

それぞれがまるで違う動きをする設定です。

まるでレオナルドがミラノ宮廷の舞踏会で脚光を浴びた演劇の脚本を見ているかのようです。

レオナルドは独自の理論に基づき、特徴的な人物を対比させました。

この手法で見る者に強烈な印象を与えます。

その結果、ユダのほかにペテロとヨハネを同じグループに配置しました。

ペテロの手にはナイフが握られていますが、それはパンを切るためではなく、裏切り者を探し出して、殺してやろうという怒りの感情を象徴的に表しているのです。

実際、怒りが収まらないペテロはこの後の「ゲッセマネの園」でローマ兵と格闘し、ローマ兵の耳を切り落としてしまいます。

歴史上の作品にはないユダの描き方

「裏切り者のユダ」は、ほかの弟子たちと同じ側のテーブルに座ってはいるものの、その正体を示すために暗い色彩で描かれ、他の弟子たちと区別されています。

これは「神の恵みは裏切り者には届かない」という寓意を表しているのでしょう。

そしてユダは、イエスの言葉に動揺して銀貨の入った袋を右手で握りしめています。

また、左手の肘でテーブルの上の塩の瓶を倒して、こぼしてしまいます。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」は、私たち鑑賞者を、その場に居合わせて、その突然のドラマを、あたかも今見てしまったかのような臨場感に誘い込みますね。

関連記事

この記事を書いた私からのご案内です

感谢 美丽的地方描写。特别 很有意思。

谢谢你的评论。

谢谢 美丽的地方描写。格外 有益。 王冠珠寶 氛围绝佳。由衷感谢 温暖。

感谢您的反馈。

我常常想, 参观你们描述的目的地。谢谢启发。 歷史設施 很难找到, 如此积极的氛围。太棒了。