聖母マリアの頬にある指紋…いったい誰のものだと思いますか?

20代の若きレオナルド・ダ・ヴィンチは、世の中が求める絵画と、自分が表現したい世界観との間に大きな隔たりを感じていました。

さらに、生い立ちのために、当時の芸術家に教養として必要とされたラテン語やギリシャ神話を十分に身につけていませんでした。

そのため、メディチ家の庇護を受けていたボッティチェリやペルジーノのような芸術家たちとは異なり、レオナルドはメディチ家との縁も薄く、芸術家として高く評価されることはありませんでした。

しかし、新天地ミラノで、レオナルド・ダ・ヴィンチの30代の人生では、苦労の中での転換期とも言える出来事がいくつもありました。

そしてまた、いくつもの傑作も生まれました。

その中には、あの名作「最後の晩餐」もあります。

システィーナ礼拝堂建立とフィレンツェの芸術家たち

栄誉ある仕事

この頃、ローマには新しい礼拝堂が建立されました。

ローマ教皇シクストゥス4世にちなんで「システィーナ礼拝堂」と名付けられたバチカン宮殿に隣接する大礼拝堂です。

この新しい礼拝堂の装飾をする栄誉ある仕事を請け負ったのが、メディチ家の庇護のもとで活躍する芸術家たちでした。

教皇の依頼を受け、フィレンツェのロレンツォ・デ・メディチが選んだのは、ペルジーノ、ボッティチェリ、ギルランダイオ、コジモ・ロッセッリといった当時を代表する芸術家たちです。

システィーナ礼拝堂外観

ロレンツォ・メディチとレオナルド・ダ・ヴィンチの関係

そこには、レオナルド・ダ・ヴィンチの名はありませんでした。

彼はメディチ家が主宰する文化サークルに属しておらず、また、ロレンツォもレオナルドの評判を耳にしていたはずです。

ロレンツォの目に映るレオナルドには、相手の要望に沿った作品を仕上げられるのか、独創性が過ぎて受け入れられないものを描くのではないか、あるいは期限を守れるのか、といったいくつもの不安があったに違いありません。

もし、何か失敗があれば、それはただちにロレンツォ自身が対処しなければいけないこともわかっていました。

さらに、このころレオナルドは男色行為の疑いで告発されていました。 (父ピエロの尽力で、もみ消されています)

ローマに派遣するには、ロレンツォにとってあまりにもリスクが大きかったのです。

ミラノ宮廷で輝いた若きレオナルド・ダ・ヴィンチの才能

舞台芸術家としての開花

ヴェロッキオ工房で一緒に働いていた仲間たちがローマへ旅立った後、ローマにただ1人残されたレオナルドに、思いがけず、ミラノへ派遣される機会が訪れました。

ロレンツォ・デ・メディチが「親睦のため同盟国に芸術家を派遣する」ことを目的とし、レオナルドはミラノ宮廷へ楽器を献上する役目を担ったのです。

その楽器とは、レオナルド自らがデザインし、制作までした銀製のリラ・ダ・ブラッチョでした。

それは、これまでに誰も見たことのない、ドラゴンの頭のようでもあり、馬の顔のようでもある独創的なデザインでした。

しかもレオナルド自らが、大勢の観客の前でそれを使って、見事に演奏してみせたと伝えられています。

やがて、レオナルドは宮廷で即興詩人や舞台演出家として、大いに活躍することになります。

珍しい形をしたリラ・ダ・ブラッチョ

ミラノで歓迎されたレオナルド・ダ・ヴィンチ

このころレオナルドと親交のあったパオロ・ジョヴィオは、レオナルド・ダ・ヴィンチについて次のように記録しています。

愛想がよく、寛大で、華があり、並外れて美しい容姿をしている。素晴らしき自由人であり、あらゆる優雅さを生み出す。特に劇場演出においての優美さは卓越しており、リラ・ダ・ブラッチョを弾きながら歌うこともできた。それゆえ、当時の王侯貴族のすべてが両手を広げて彼を迎えた。

※パオロ・ジョヴィオ(Paolo Giovio)医師、歴史学者、伝記作家、聖職者[Wikipedia]

ミラノにいる間、ずっと悩まされ続けた「岩窟の聖母」

ヴェロッキオ工房以来の共同作業

ミラノに来て1年後、31歳のレオナルド・ダ・ヴィンチは、プレディス兄弟の紹介で、共同制作として祭壇画を手がけることになりました。

この祭壇画は、いくつかのパネルからなる大作の予定で、金箔の木枠に収められる豪華絢爛なものでした。

構成は、レオナルド・ダ・ヴィンチが中央パネルの聖母マリアを担当し、共同制作者は両サイドのパネルに音楽を奏でる天使を描くという段取りです。

さらに、中央上部には神の姿、下部には聖フランチェスコの逸話がいくつか描かれることにもなっていました。

そして、レオナルド・ダ・ヴィンチが描く絵の背後には聖母子の彫像が置かれ、機械仕掛けで絵を扉のように開くと彫像が現れる…当時としては珍しい、時代を先取りした祭壇画でした。

依頼者である、サン・フランチェスコ・グランデ聖堂(現在は消失)からの注文は、次のようなものでした。

カトリックの伝統に沿ったもので、「金色で縁取られた美しい青色の衣装を着た聖母マリア」と、「それを取り囲む天使や預言者が描かれている」ことです。

求められていた作品イメージは、たぶんこれでしょう…

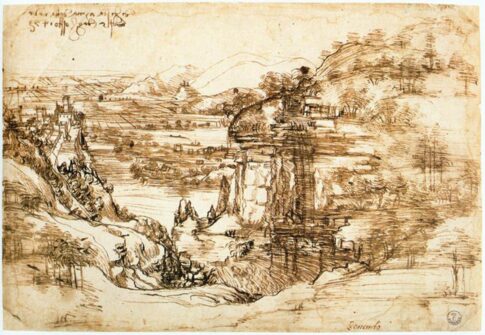

さらに、この機械仕掛けの祭壇画の舞台設定として、「山や岩をはっきりと色彩豊かに油彩で描く」という要望もありました。

しかし、作品が完成した時点で約束が守られていたのは「岩のある風景」だけで、修道士たちはそれだけを目にすることになったのです。

解決に至らなかった結末

当然のように、代金の支払い時には大きなトラブルになりました。

聖堂側は、レオナルドとプレディス兄弟に対しての報酬として、あり得ないほど低い金額である、要求の1/12の金額を提示しました。

このとき、激怒したプレディス兄弟は「払わないなら、どこかの資産家に高額で売ってやる!」とまで言い放ったとのことでした。

ここに、ミラノ宮廷が仲介に入り、陪審委員会が設置されましたが、解決に至らず13年が経ちました。

結局のところ、「岩窟の聖母」の請求金額は満足のいくものではなく、作品は撤去されることになり、転売されることとなりました。

「岩窟の聖母」1483-1484年(レオナルド31歳の頃の作品)

「岩窟の聖母」は、いったい何を意図した絵なのか

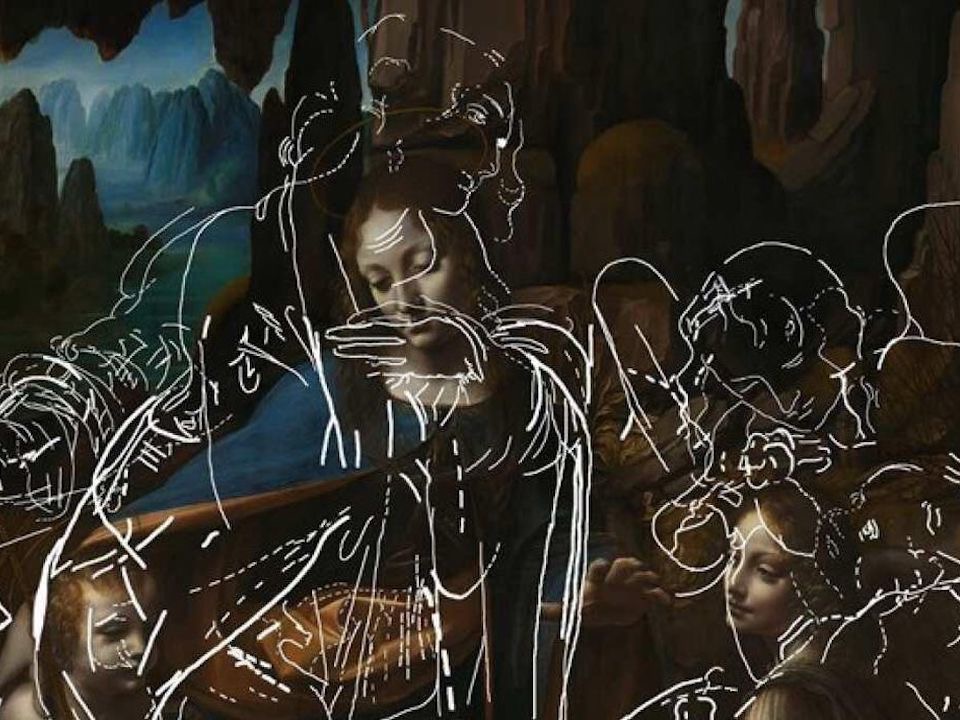

謎に包まれた「岩窟の聖母」の下絵

レオナルド・ダ・ヴィンチは、「岩窟の聖母」を2枚描いていますが、その理由は謎のままです。

1枚目の「岩窟の聖母」が修道院の祭壇から撤去されてのち、レオナルドは、2枚目の「岩窟の聖母」を制作することになりますが理由はわかっていません。

また、近年の研究(赤外線反射法の技術)によって、2枚目の作品に、現存するものとは全く違う下絵があることがわかりました。

↓下のリンクページから、詳細を見ることが出来ます

この研究の結果からわかることは、下絵は、レオナルド自身の創造的なアイデアに基づくもので、その意図が何であったかは定かではなく、依頼主の要望とは一致しなかったために構図の修正が行われ、現存する構図に修正されたのではないかと思われます。

「岩窟の聖母」に描かれた場面は…

岩窟の聖母に描かれている場面は、聖書の中ではなく、聖書の登場人物や出来事について語られた古い文書(外典)に書かれたものです。

この場面は、聖母マリアが幼子イエスを抱き、ヘロデ王によるベツレヘムの幼児虐殺から逃れて砂漠へと向かい、神の加護を祈る場面です。

「すると山が割れて岩窟が現れ、その中に身を隠すことができた」という物語が背景にあります。

そこには神によって遣わされた天使ウリエルも描かれており、画面の中で幼子ヨハネを指さしながら、もう一方の左手で幼子イエスの背に触れています。

聖母マリアは幼子ヨハネを幼子イエスのもとへ導くように、その肩に手を添えています。

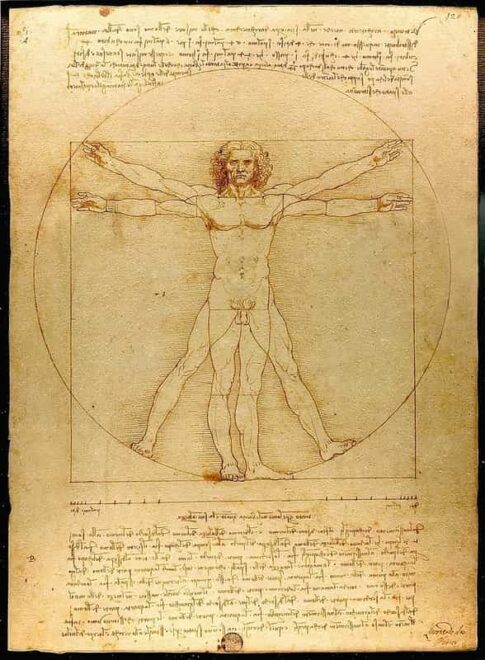

レオナルドが「岩窟の聖母」で特に力を注いだ点のひとつに、幾何学的な構図があります。

画面は聖母マリアを中心に、人物の配置によって五角形を形づくっています。

ルネサンス絵画では三角形のピラミッド型構図がよく用いられましたが、ここでは安定と調和を象徴する五角形が選ばれており、より複雑で緻密なバランスを生み出しています。

五角形は「五芒星(ペンタグラム)」とも結びつき、古代から宇宙や調和、神秘性を象徴する形とされてきました。

さらに、聖母マリアを中心に幼子イエスと幼子ヨハネの関わりを描き、そこに天使ウリエルが加わって指し示すことで、登場人物の視線やしぐさが五角形の内部を巡るように構成されています。

その結果、鑑賞者の視線も自然とこの五角形の流れに引き込まれ、物語の意味がいっそう強調されるよう工夫されているのです。

2作目の「岩窟の聖母」

「岩窟の聖母」1495-1499および1506-1508

2作目の「岩窟の聖母」には、1作目と少し違うところがあります。

天使ウリエルの指さす右手は描かれていませんし、登場人物にスポットを当てるような描き方に変えたことで、左手もはっきりと描かれてはいません

明らかに、表現の仕方が変わっているのです。

この描き方は、1世紀あとにカラヴァッジョという画家が表現することとなりますが、レオナルドのこの描き方は、当時、まだ誰も知らない技法だったのです。

また、レオナルドは、どの作品にも光輪を描くことはありませんでした。

しかし、17世紀になってから誰かの手によって、聖なる人物の頭上に光輪が描き加えられています。

レオナルドが描く必要を感じなかった、描かなかった洗礼者ヨハネの持ち物である長い十字架も描き加えられました。

「岩窟の聖母」2作目は、依頼主の意向や後世の加筆によって姿を変えつつも、レオナルド自身の革新的な表現が強く息づいています。

その独自の描き方は、後にカラヴァッジョらへと受け継がれ、西洋美術の新しい流れを生み出すきっかけとなったのです。

聖母マリアの頬にある指紋…いったい誰のもの?

この画像についての詳細記事は、

リンクページから見ることが出来ます!

この記事を書いた私からのご案内です

ありがとう 丁寧なまとめ。

こちらこそ!ご覧いただき、誠にありがとうございました。