Contents

対話型鑑賞ワークショップとは?アートを通して広がる気づきとコミュニケーション

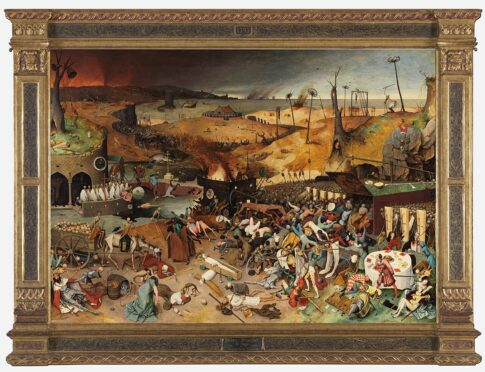

1枚の絵をじっくり見ながら、参加者同士が感じたことや思ったことを自由に話し合い互いの視点を深め合っていく、それが「対話型鑑賞」と呼ばれる鑑賞方法です。

この手法のルーツは、アメリカ・ニューヨーク近代美術館(MoMA)で生まれた「Visual Thinking Strategies(ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ)」という教育メソッドにあります。

では、なぜこの方法では絵画を使うのでしょうか?

理由はいくつかあります。

まず、絵画はフレームに収められた「日常と切り離された世界」です。

なので、安心して自由に意見を出し合える空間を作りやすいという特徴があります。

また、絵画の主役は「色・形・構図・材質」といった視覚的な要素です。

言葉で説明されていないぶん見る人がそれぞれ自由に感じ解釈する余地があります。

この鑑賞では「正解」を求めません。「懐かしい気持ちになる」「これは〇〇みたいで好き」といった感想も大歓迎。

知識がなくても、自分の感性や経験に基づいた自由な受け取り方ができるのです。

対話型鑑賞ワークショップの魅力/正解のない問いが思考と感性を刺激する

対話型鑑賞は、単なる美術鑑賞ではありません。

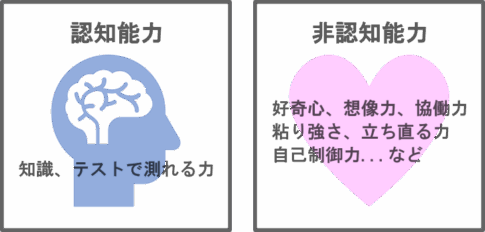

絵を見て自由に語り合うことを通じて、「自分と他者の感じ方の違い」に気づき、互いの考えに耳を傾けながら対話を深めていくトレーニングで、正解のない問いに向き合う力や創造的な対話力を高める実践的な手法として注目されています。

幼児教育分野での活用

幼児教育の分野では、「問い」を通じて子どもたちの感性を刺激し好奇心や探究心を育てるために取り入れられています。

子どもたちの深い好奇心や探求心は、将来の夢や希望、生きる力を育むことにも繋がっていきます。

「話す」ことに共感し、安心して話せる環境づくりをすることで表現力やコミュニケーション能力も自然に伸ばせます。

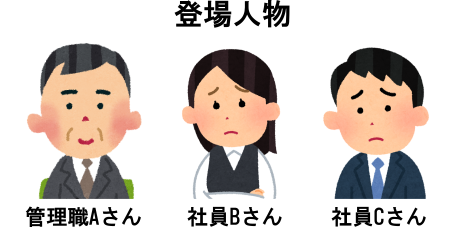

企業研修・チームビルディングでの活用

企業においては職場でのコミュニケーション改善やチームの一体感を高めるツールとしても注目されています。

「他者理解」とは、単に他者の意見を受け入れるということではなく、異なる解釈や視点を比較検討し、自分の意見の根拠を考えることで、柔軟で多角的な思考力が身につくのです。

ですから、自己理解や自己表現とも関りがあります。

また、絵画という視覚的・感覚的な素材を通すことで、直感と理性のバランスを取りながら考えるというのは「論理的思考を養う」ことに繋がります。

これらは、社会で生きる私達の日常の問題解決やコミュニケーションにも役立つことではないでしょうか。

また、色、形、構図、質感、光と影など、多様な視覚情報を細かく注意深く見ることで、情報を正確に捉える力がつきます。

地域活動や福祉の場

地域コミュニティの活性化や高齢者の認知機能維持、障がい者支援のプログラムにも活用されています。多様な人が集まり対話を通じて互いを理解し合う機会を提供します。

言葉による表現が難しい,障がいのある方に対しては,言葉以外での表現方法を用います。

絵の中から「好きな場所にシールを貼る」「選んだ部分を指でなぞる」といった行動で気持ちを表現してもらうなど、何よりも安心できる環境づくりが大切です。

そして、これらは自己表現できる大切な場面でもあります。

対話型鑑賞は「感じたことを受け取ってもらえること」が本質です。

言葉の制限がある方にも、その人の感性や表現を尊重し、寄り添うことで豊かなアート体験が生まれます。

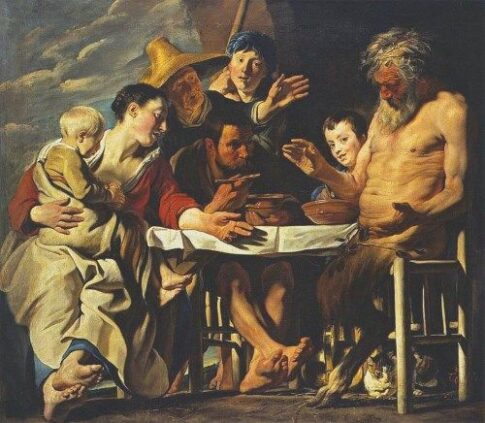

ワークショップの流れと内容/ファシリテーターが引き出す「感じる力」と「考える力」

このワークショップでは、専門ファシリテーターである私が進行を務め、参加者の皆様が安心して対話に臨めるよう丁寧にリードします。

「この絵の中では何が起きていますか?」

「もっと発見はありますか?」

「ほかの人の意見を聞いて感じ方はかわりましたか?」

と、いったシンプルな問いかけで対話が自然に始まります。

発言には正解も不正解もなく、参加者は自分の感じたことをそのまま言葉にすることができます。

他者の視点に触れることで、ひとつの絵から多様な解釈が生まれる面白さや、自分では気づかなかった見方に出会う驚きも体験できます。

ファシリテーターは意見を評価することなく、対話を促す存在として場を支えます。

そのため、話すのが得意でない方も、自分のペースで安心して参加できます。

このような時間を通じて、アートの魅力に触れるだけでなく、自分自身の感性を見つめ直し、他者と考えを深め合う豊かな体験が生まれます。

日常ではなかなか得られない「感じる力」「考える力」を養う時間を、ぜひご一緒に体験してみませんか?

対話型鑑賞ワークショップの参加方法/法人・団体・個人でのご利用に対応

私、たまふみラボが主催する「対話型鑑賞ワークショップ」は、企業研修や教育機関での学び、地域活動や個人の自己探求の機会など、さまざまな目的・規模に応じてご利用いただけるよう、様々な絵画テーマを準備してお待ちしております。

「自分の感じたことを大切にしながら、他者の視点にも耳を傾ける」

そんな体験を通して、新たな気づきや関係性が自然と生まれるのが、このワークショップの魅力です。

参加人数やお時間などは、柔軟に対応致します。ご関心をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 050-5471-7617

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEgQ42JQtMExP_FtWfbIie7zmOwwODzNKzRytgNjmzbMeB9w/viewform?usp=header