ファシリテーターの告白その1:しなやかに生きるために

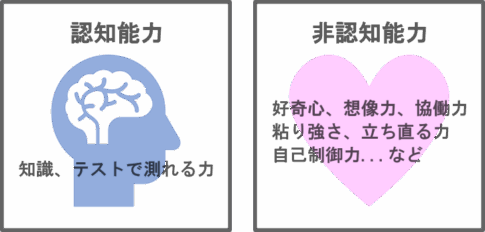

身に着けるべき力とは

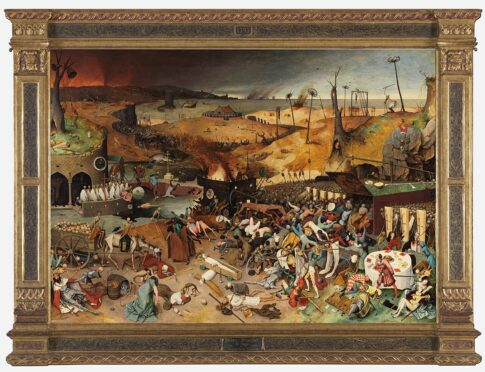

社会で生きる私達にとって、本当に大切なのは「変化にしなやかに対応する力」です。

もちろん、個人として身につけておくべき資質も欠かせません。

たとえば、しぶとさともいえる「粘り強さ」や「立ち直る力」です。

けれども、それだけでは十分とは言えないでしょう。

人は多くの場合、ひとりだけで生きていくことは難しいものです。

私たちを取り巻く社会の中で

人間は本質的に社会性をもった存在だといわれ、他者と協力し合い、互いの気づきによって成長していくことが望ましいのです。

しかし日本社会には、古くから「和を重んじる文化」があり、「同調することが美徳」とされてきました。

波風を立てないことや、与えられた仕事以外には目を向けない…..自分の意見を持たないことの方が職場では順応できる…..そんな皮肉な環境が、今日の社会生活でも、未だなお根強く残っているのです。

では、どうしたらよいのでしょうか。

ファシリテーターの告白その2:安心して語り合える場が必要

心理的安全性というシェルター

まず大切なのは、個人が意見を出しても否定されない雰囲気をつくることです。

安心して話せる場を用意することが第一歩となります。

そして聞き手は、肯定も否定もせず、ただ相手の思いを受けとめ共感する姿勢が求められます。

多様な考えを「出す・聴く・共感する」という体験を積み重ねることで、日常の場面でも職場でも、自然に意思を表明しやすくなっていきます。

私たちがこれからの社会を生き抜くためには、個人の力だけでなく、安心して意見を交わせる関係性や場づくりが欠かせません。

多様性は身近な課題

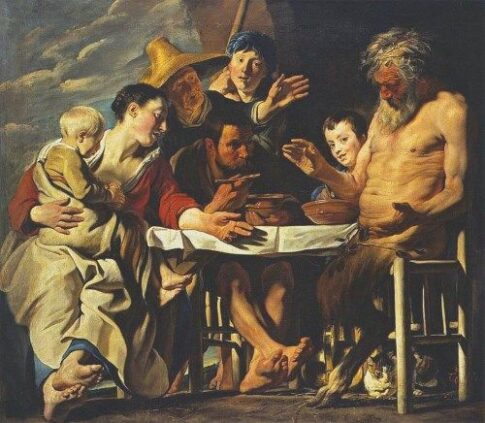

対話は、意見をそろえるためではなく、違いを知り、学び合うためのものです。

互いに耳を傾けることで、思いがけない発見や新しい視点が生まれ、物事をより深く理解できるようになります。

こうした経験を積み重ねることこそが、しなやかに変化へ対応する力を育て、組織や社会をより健やかなものへと導いていくのです。

関連記事

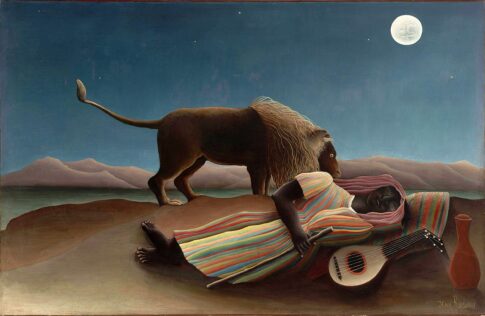

アート対話型鑑賞では、論理的思考を引き出す言葉のフレーズがあります。

「具体的にどんな言葉を使えばいいの?」と思った方は、下のリンクをご覧ください。

この記事を書いた私からのご案内です

対話型鑑賞ワークは目的ではなく、心理的安全を育むための

「きっかけとなる場」なのです