初心者でも安心して創作が始められるよう、レジン液の種類や特徴をわかりやすく解説しています。

また、作品作りに役立つ道具や着色のコツも紹介します(^_-)-☆

レジン液は、どうやって選ぶの?

レジン液の種類とそれぞれの特徴

レジン液には、

- A液(主剤)とB液(硬化剤)を混ぜて使う2液性タイプ

- 紫外線(UV)や、LEDライトを当てることで化学反応が起きて硬化するUVタイプ (またはUV-LEDタイプ)

の2種類があります。

また、それぞれのレジンには、メーカーによって、硬化時間が短いもの、透明度が高いもの、気泡が入りにくいもの、粘度が高い(または低い)ものなど、さまざまな特徴と利点があります。

では、どのように選べばよいのでしょうか?

この記事では、私のレビューになりますが、参考にして頂ければ幸いです。

私が愛用しているレジン液の特徴

私が愛用しているのは、株式会社パジコの UV-LEDタイプのレジン液「 星の雫」 ハードタイプというレジン液です。

※リンクはアフィリエイトリンクです。

このレジンを選んでいる理由はいくつかあります。

まず、粘度が私の作業スタイルに合っていることです。

粘度とは、わかりやすく言えば ❝とろみ具合❞ という意味です。

❝とろみ❞ があるレジン液は、流れるのに時間がかかります。

私の作品では、「レジンを流し込んで終わり」という作業はほとんどありません。

絵を描く要領で、レジンを “少量だけ置く” または “大きな面積には伸ばして塗る” という使い方が中心です。

そのため、ある程度の粘度があることで、“垂れてくるレジンの様子を見ながら形を整える”時間的な余裕が生まれます。

また、硬化時間が短く、透明度が非常に高い点も魅力です。

特に、薄い層状の作品を制作する際は、およそ30秒ほどで十分に硬化します。

このように、レジンの様子を観察しながらゆっくりと創作できるという特長は、マイペースに制作を楽しみたい初心者の方にもおすすめです。

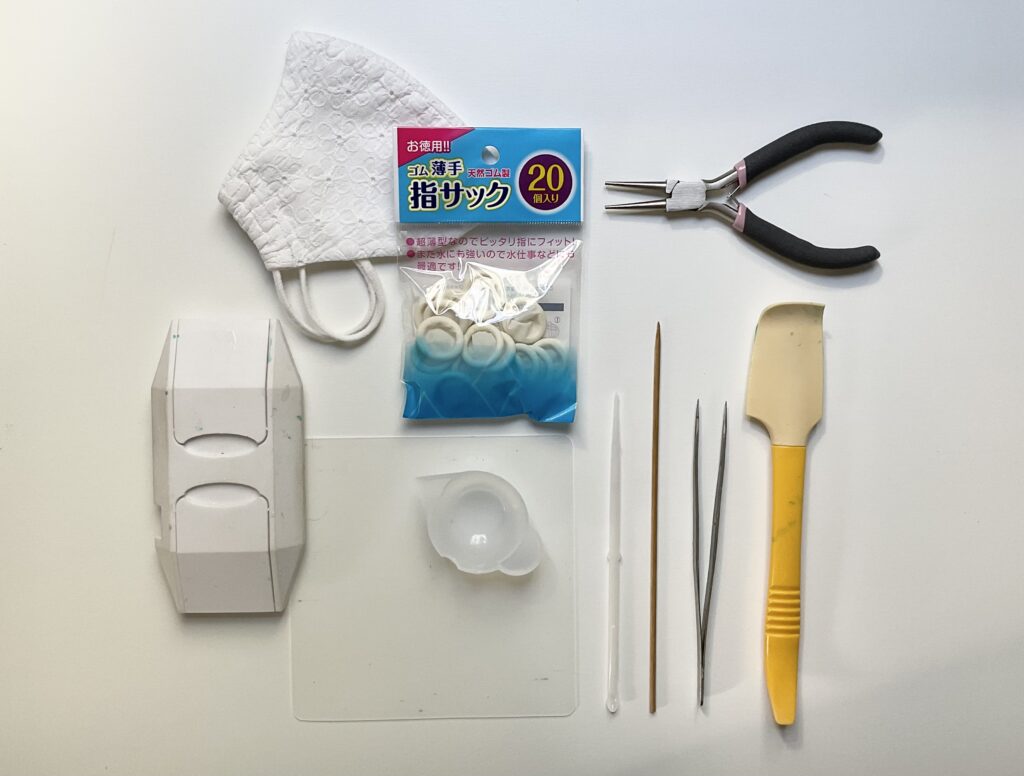

あると便利な道具

前述の通り、UV-LEDレジンは紫外線で固まってしまいます。

そのため、日中に作業していると、うっかり途中で硬化してしまうことがあります。

私も、同じような経験を何度かしてきました。

そこで、落ち着いて作業できるように私が工夫している方法をご紹介します。

写真のように、ティッシュペーパーの空き箱などを使って、紫外線を遮る「作業用の箱」を用意してみましょう。

ティッシュの箱は、どこかに開いている部分があるのでとても便利です。

もし、ティッシュの箱がない場合には、作業にぴったりのサイズの箱をさがしてみましょう。

ハサミやカッターナイフで、トンネル状の穴を開ければ、同じように使うことができます。

レジン液を使うときの準備

初めて創作を始めるとき、レジン液に直接触れたり、独特のにおいを感じたりすると、

「体に悪いのでは?」と心配になることがありますよね。

メーカーの取り扱い説明書には、「保護手袋・保護眼鏡などの適切な保護具を着用し、皮膚や目、衣類などに付着しないようにしてください」と記載されています。

私自身が実際に使っていて、いちばん注意しているのは“硬化時のにおい”です。

これは、できるだけ吸い込みたくありません。

なぜなら、においというのはレジンの成分が空気中に気化したものだからです。

つまり、吸い込むとその成分が肺の中に入ってしまうということです。

もし蓄積されたらどうなるのか…と考えると、やはり心配になります。

ですから、私は必ずマスクを着け、窓を開けて作業しています。

そして、部屋ににおいがこもらないよう、換気をしながら作業することも心がけています。

次に、万が一手についてしまった場合ですが、アルコールで拭き取ったあと、すぐに石けんで洗えば大丈夫です。

手に付かないようにニトリル手袋を着ける方も多いのですが、私は手袋の中で汗をかくのが苦手なので、事務用の指サックを使っています。

左右の親指・人差し指・中指の3本だけに着けて作業すると、指先の感覚も保てて快適ですよ。

レジン液を使ったあとの片付け

楽しい創作のあとには、できるだけ手間をかけずにすっきり片づけたいものですよね。

道具を長くきれいに保つためには、硬化を待つあいだに、容器やスティックについたレジンをティッシュなどでこまめに拭き取りながら作業を進めるのが理想的です。

とはいえ、集中していると、要領よく片づけながら進めるのは難しいものです。

そんなときは、作業の最後に道具をまとめてUV-LEDライトで30秒ほど照らし、

レジンを硬化させてからペリッと剥がして捨てましょう。

このときにおすすめなのが、シリコン製の道具です。

シリコン素材なら、硬化したレジンがきれいに剥がれるので、後片づけがぐんと楽になります。

ご参考までに、私が愛用している商品をご紹介します。

※リンクはアフィリエイトリンクです。

レジン用の着色剤について

レジンで美しい色を出すコツ

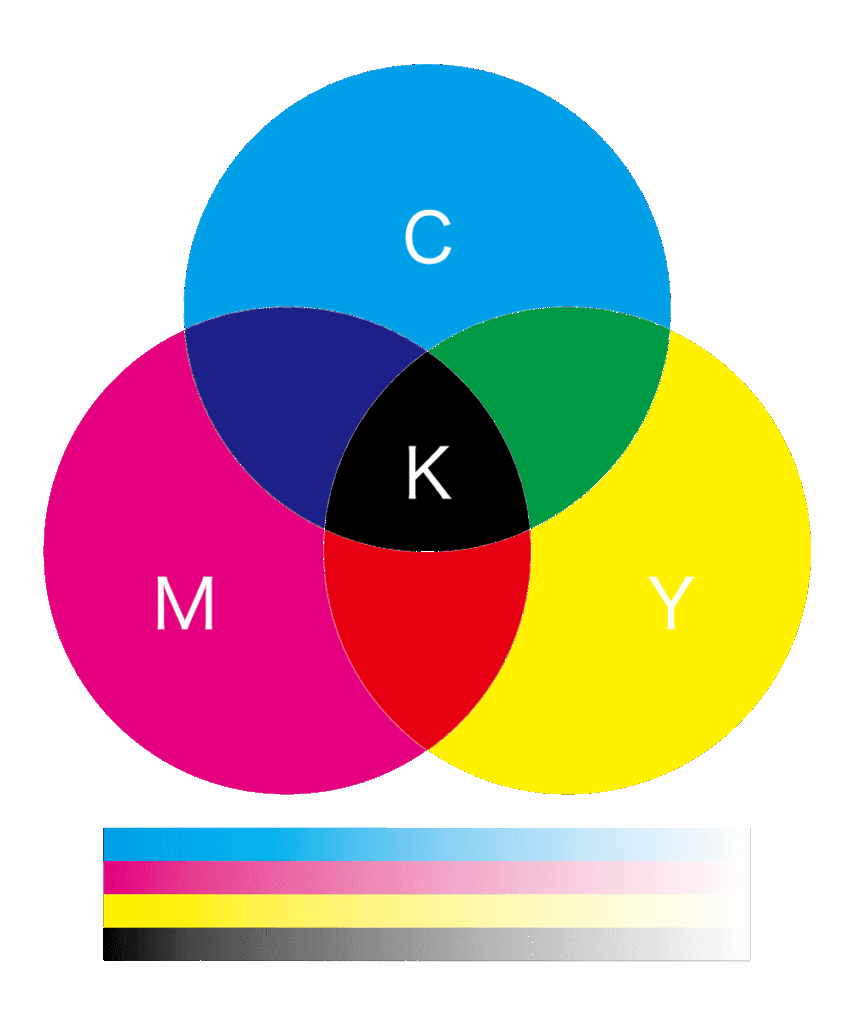

レジンの着色剤は一般の絵具と同様に「混ぜると濁り、色は暗くなる」のが特徴です。

つまり、色の三原色であるシアン+マゼンタ+イエローを混ぜると、光を吸収するため、黒っぽく濁るのです。

透明着色剤であっても、光の透過率が減るため、

混ぜすぎると「深い色」⇒「暗い色」⇒「濁り」に変化していきます。

レジンは、光の透過が命

レジンは、光の透過が命ですから、パール系、オーロラ系など不透明の着色剤や粒子の大きい顔料を多く混ぜると、光が散乱して、濁ってしまいます。

ですから、色に深みを持たせようという場合には、もちろん作品により使い方は変わってきますが、単色を層に重ねて使用できれば、最も透明感が期待できると思います。

パール系を効果的に見せるには?

パール系の顔料は、少量だけ加えて「輝きのヴェール」をかけるように使うのがおすすめです。

他の透明色とは層を分けて塗ると、よりきれいに仕上がります。

作り方の順番は、まずベースに透明色を塗り、その上にパール系を薄く重ねるのです。

こうすることで、色が濁らず、パールのキラッとした輝きだけがしっかり活きます。

レジン着色剤は使う色、使う量を考えて

レジンの着色剤の中でも、UV-LEDタイプのレジンに合う液体タイプ(レジン用染料・インク系)は、透明感のある美しい発色が特徴です。

ほんの少し加えるだけでしっかりと色づくため、グラデーションや透け感を生かした表現がしやすく、特に海や空などの透明感を大切にした作品づくりに向いています。

一方で、着色剤を入れすぎると、レジンの硬化がうまくいかずベタついたり曇ったりすることがあるため、使用量には注意が必要です。

少量ずつ加えて色味を確認しながら調整すると、理想的な仕上がりになります。

購入時に考えておくとよいこと

着色剤は、人によってよく使う色や、ほとんど使わない色がはっきり分かれます。

お気に入りの色はあっという間になくなってしまう一方で、手つかずのまま保管される色もありますよね。

私自身も、まったく使わないままにしていた色がありました。ところが半年ほど経った頃、その着色剤は容器の中で固まり、まったく出てこなくなってしまったのです。

きっと、同じような経験をされた方も多いと思います。

このようなことがあるため、着色剤は大容量のものを購入せず、必要な色を少しずつ揃えるのがおすすめです。

ご参考までに、私が愛用している商品をご紹介します。

※リンクはアフィリエイトリンクです。

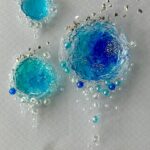

発色が良く、海の輝きをイメージした作品には、とても合います。

着色剤を「あれこれと選ぶのも楽しみのひとつ」と言ったところですね。

レジンと一緒に使うビーズ、フレークについて

レジンアートに合うビーズの選び方

市販されている手芸用ビーズには、素材や形状、用途によって色々な種類があります。

ここでは、安価で手に入りやすく私が創作に向いていると思うビーズをご紹介します。

アクリルビーズ

アクリルビーズは、手頃な価格で、様々な色のものが揃っています。

同系色のセットで売っているものもあり、選びやすく、見ていると創作のインスピレーションもわいてくる楽しさがあります。

大きさも4mm、6mm、8mmと豊富で、糸を通しやすい大きさです。

ですから、豊富なビーズの種類の中でも、特に作品に取り入れやすい素材といえます。

シードビーズ

シードビーズは、直径1〜3mmほどの小さなガラス製ビーズです。

色の種類が豊富で、鮮やかな色や、柔らかい色合いのグラデーションまで揃っており、中でも、ゴールドやシルバーを使いたい場合は、シードビーズが最も効果的です。

穴が小さいので、私は、レジンと組み合わせて創作をする時は「点描」の効果を出すときなどに使用することが多いです。

ジェルネイル用のシルバーやゴールドのフレーク

ジェルネイル用のシルバーやゴールドのフレークは、ガラス片にアルミニウムを蒸着させたものです。

きらきらと輝き、ビーズと違った華やかさや高級感のあるデザインを簡単に作れるアイテムです。

フレークの形や大きさはさまざまで、ランダムに散らすだけでも華やかさが演出できるのが良い点です。

ただ、使用する際の注意点として、必ずレジンに浸してから使用することです。

そのまま少量のレジンで貼り付けるように使用すると、せっかくのゴールドやシルバーが酸化して、数週間のうちに黒く変色してしまいます。

関連記事

私のレジン作品の記事については、こちらをご覧ください。

コメントを残す